Barrierefreiheit im Web ist weit mehr als eine gesetzliche Verpflichtung – sie ist eine wirtschaftliche Chance. Unternehmen, die ihre digitalen Angebote für alle Menschen zugänglich machen, profitieren nicht nur von einer höheren Nutzerfreundlichkeit, sondern auch von einer besseren Auffindbarkeit in Suchmaschinen und einer gesteigerten Reichweite. Während Barrierefreiheit oft als reines Compliance-Thema betrachtet wird, zeigt sich immer deutlicher: Wer barrierefrei denkt, investiert in nachhaltiges Wachstum und digitale Wettbewerbsfähigkeit.

Die Schweiz bzw. Unternehmen, die aus der Eidgenossenschaft heraus operieren, stehen hierbei an einem Wendepunkt. Während die EU mit der Web Accessibility Directive bereits verbindliche Anforderungen an öffentliche Einrichtungen stellt, gehen neue Gesetze wie das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) noch weiter und verpflichten auch Unternehmen. Ab 2025 müssen digitale Produkte und Dienstleistungen – darunter auch E-Commerce-Websites und Online-Plattformen – barrierefrei gestaltet sein. Auch wenn die Schweiz kein EU-Mitglied ist, bleiben Schweizer Unternehmen von diesen Entwicklungen nicht unberührt. Wer Dienstleistungen oder Produkte für Kund:innen im EU-Raum anbietet, muss die neuen Standards ebenfalls erfüllen.

Barrierefreiheit ist also kein „nice-to-have“, sondern eine strategische Notwendigkeit. Sie steigert nicht nur die Reichweite und Usability, sondern sorgt auch für bessere Rankings in Suchmaschinen – denn Google & Co. bewerten barrierefreie Websites oft positiver. In diesem Artikel zeigen wir, wie Unternehmen in der Schweiz Barrierefreiheit gezielt umsetzen können und warum sie nicht nur gesetzlich, sondern auch wirtschaftlich davon profitieren.

Rechtliche Rahmenbedingungen in der Schweiz: Was gilt ab Juni 2025?

Auch wenn die Schweiz nicht Teil der EU ist, bleibt sie von den neuen Vorschriften zur digitalen Barrierefreiheit nicht unberührt. Ab dem 28. Juni 2025 tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Deutschland sowie die EU-weite Umsetzung des European Accessibility Act (EAA) in Kraft – mit direkten Auswirkungen auf viele Schweizer Unternehmen.

Warum betrifft das BFSG auch Unternehmen in der Schweiz?

Das BFSG verpflichtet nicht nur öffentliche Stellen, sondern auch private Unternehmen dazu, ihre digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten. Besonders betroffen sind Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen grenzüberschreitend in Deutschland oder anderen EU-Ländern anbieten. Das gilt insbesondere für:

- E-Commerce-Plattformen mit Kund:innen in der EU

- Finanzdienstleister und Banken, die digitale Services für EU-Kund:innen bereitstellen

- Versicherungen und Telekommunikationsanbieter mit internationalen Angeboten

- Unternehmen aus dem Verkehrs- und Tourismusbereich, deren digitale Buchungs- und Informationssysteme grenzüberschreitend genutzt werden

Für diese Unternehmen bedeutet das: Selbst wenn ihre Hauptniederlassung in der Schweiz ist, müssen sie die neuen Barrierefreiheitsstandards einhalten, sobald sie Dienstleistungen oder Produkte für den EU-Markt anbieten.

Schweiz vs. EU: Welche Unterschiede gibt es?

Die Schweiz hat unter anderem mit dem eCH-0059 Accessibility Standard eigene Richtlinien für digitale Barrierefreiheit, die sich stark an den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 orientieren. Allerdings setzt die EU mit dem European Accessibility Act strengere und detailliertere Anforderungen um. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass die EU eine gesetzlich verpflichtende Umsetzung für eine breite Palette an Unternehmen fordert, während die Schweiz in vielen Bereichen noch auf Eigenverantwortung und freiwillige Anpassungen setzt.

Ein weiterer Unterschied liegt in den Prüf- und Kontrollmechanismen: Während Unternehmen in der EU mit regelmäßigen Audits und möglichen Sanktionen rechnen müssen, gibt es in der Schweiz derzeit weniger strikte Durchsetzungsmaßnahmen. Dennoch sollten sich Schweizer Unternehmen nicht auf diesen Spielraum verlassen – denn wer in der EU tätig ist oder eine Expansion plant, wird langfristig ohnehin die strengeren Anforderungen erfüllen müssen.

Welche Unternehmen sind nicht betroffen?

Ausnahmen gelten für:

- Kleinunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitenden oder einem Jahresumsatz von unter 2 Millionen Euro

- Unternehmen, die ausschließlich in der Schweiz tätig sind und keine digitalen Dienstleistungen für den EU-Markt anbieten

- Spezialisierte digitale Nischenprodukte mit begrenztem Nutzerkreis

- Produkte und Dienstleistungen, für die eine Umsetzung „unverhältnismäßig“ wäre

Dennoch lohnt es sich für alle Unternehmen, frühzeitig in Barrierefreiheit zu investieren. Neben der rechtlichen Sicherheit bringt sie Vorteile in der Nutzerfreundlichkeit, Markenerweiterung und SEO-Performance – ein strategischer Vorteil, der nicht unterschätzt werden sollte.

Was bedeutet “digitale Barrierefreiheit” und was hat sie mit SEO zu tun?

Grundsätzlich stellt digitale Barrierefreiheit sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihren körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten – uneingeschränkt auf Inhalte und Funktionen von Websites zugreifen können. Das umfasst nicht nur Menschen mit dauerhaften Behinderungen wie Seh- oder Hörbeeinträchtigungen, sondern auch Personen mit temporären Einschränkungen (z. B. durch eine Verletzung) oder ältere Menschen mit nachlassenden Sinnesfähigkeiten.

Um Barrierefreiheit im Web zu gewährleisten, gibt es international anerkannte Richtlinien: die Web Content Accessibility Guidelines. Diese definieren klare Anforderungen, die sicherstellen, dass Websites für alle nutzbar sind. WCAG ist nicht nur ein theoretischer Standard – sie sind für viele gesetzliche Regelungen, darunter auch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, die Grundlage. Unternehmen, die barrierefreie digitale Produkte anbieten wollen oder müssen, sollten sich an diesen Richtlinien orientieren.

Die WCAG basiert auf vier zentralen Prinzipien, die den Rahmen für eine inklusive Website-Gestaltung bilden:

Vier Prinzipien digitaler Barrierefreiheit

- Wahrnehmbarkeit: Inhalte müssen für alle Nutzer:innen erfassbar sein – sei es visuell, auditiv oder durch assistive Technologien wie Screenreader. Das bedeutet zum Beispiel, dass Bilder Alternativtexte benötigen, Videos mit Untertiteln versehen sein sollten und Texte genügend Kontrast zum Hintergrund haben müssen, um von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen gelesen zu werden.

- Bedienbarkeit: Websites müssen unabhängig von der körperlichen Mobilität navigierbar sein. Das betrifft unter anderem die Möglichkeit, eine Seite ohne Maus, nur mit der Tastatur oder per Spracheingabe zu steuern. Auch die Reihenfolge und Struktur einer Seite spielen eine große Rolle: Wenn sich Nutzer:innen „verlaufen“, führt das nicht nur zu Frustration, sondern kann auch dazu führen, dass bestimmte Inhalte oder Funktionen nicht zugänglich sind.

- Verständlichkeit: Inhalte und Navigation müssen klar und einheitlich sein. Das betrifft sowohl die Sprache als auch die Funktionsweise von interaktiven Elementen. Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Personen, die nicht mit komplexen Fachbegriffen vertraut sind, profitieren von verständlichen Texten, einer einfachen Navigation und klar erkennbaren interaktiven Elementen wie Buttons oder Links.

- Robustheit: Digitale Inhalte müssen über verschiedene Endgeräte und assistive Technologien hinweg zuverlässig funktionieren. Dazu gehört eine technisch saubere Umsetzung, die sicherstellt, dass Screenreader die Inhalte korrekt interpretieren können, semantisches HTML verwendet wird und die Website mit zukünftigen technologischen Entwicklungen kompatibel bleibt.

Diese Prinzipien sind der Maßstab, an dem sich Unternehmen orientieren sollten, um Barrierefreiheit auf ihren digitalen Kanälen umzusetzen. Der entscheidende Vorteil: Viele dieser Maßnahmen verbessern nicht nur die Nutzerfreundlichkeit, sondern haben auch direkte Auswirkungen auf die Suchmaschinenoptimierung.

Warum Barrierefreiheit und SEO Hand in Hand gehen

Barrierefreie Websites sind oft gleichzeitig suchmaschinenfreundlich. Google bevorzugt klare, gut strukturierte Inhalte, die sowohl Nutzer:innen als auch Crawlern den Zugriff erleichtern. Das zeigt sich in mehreren Bereichen:

- Technische Optimierungen: Semantisches HTML hilft nicht nur Screenreadern, sondern verbessert auch die Bewertung der Inhalte durch Suchmaschinen. Strukturierte Daten sorgen zudem für eine bessere Darstellung in den Suchergebnissen.

- Nutzersignale als Rankingfaktor: Eine barrierefreie Website reduziert die Absprungrate und erhöht die Verweildauer – beides wichtige Indikatoren für Google. Nutzer:innen, die Inhalte leichter erfassen und navigieren können, bleiben länger auf einer Seite.

- Schnellere Ladezeiten: Maßnahmen zur Barrierefreiheit wie reduzierte Animationen oder optimierte Bildformate führen oft zu schnelleren Ladezeiten – einem weiteren zentralen Rankingfaktor.

Kurz gesagt: Barrierefreie Websites verbessern nicht nur die User Experience, sondern auch die SEO-Performance. Unternehmen, die in Barrierefreiheit investieren, profitieren somit doppelt – sie erfüllen gesetzliche Vorgaben, erreichen eine breitere Zielgruppe und stärken ihre digitale Sichtbarkeit.

Praktische Maßnahmen zur Optimierung für Barrierefreiheit & SEO

Barrierefreiheit im Web erfordert eine strategische Umsetzung auf mehreren Ebenen – von der technischen Infrastruktur über die Content-Erstellung bis hin zur User Experience. Barrierefreies Webdesign nimmt ohne Zweifel eine zentrale Rolle ein, doch allein damit ist das Thema nicht erledigt. Es braucht zusätzlich Anpassungen auf der inhaltlichen Ebene sowie im technischen SEO.

Wer sich zum ersten Mal mit dem Konzept der digitalen Barrierefreiheit auseinandersetzt, kann sich schnell erschlagen fühlen ob der potenziellen Maßnahmen, die es zu ergreifen gilt. Deshalb blicken wir hier auf ein paar Aspekte, die alle Websitebetreiber:innen und Unternehmen mit relativ einfachen Hebeln schnell selbst verbessern können, um die digitale Zugänglichkeit ihrer Website zu optimieren.

1. Technische Umsetzung: Struktur und semantische Optimierung

- Semantisches HTML nutzen

Suchmaschinen und assistive Technologien wie Screenreader profitieren von einer klaren HTML-Struktur. Semantische Tags wie <header>, <nav>, <article> oder <footer> sollten verwendet werden, um den Seitenaufbau verständlich zu machen. - ARIA-Attribute gezielt einsetzen

aria-label, aria-labelledby oder aria-live machen interaktive Elemente für Screenreader zugänglich. Besonders hilfreich ist dies bei dynamischen Inhalten wie Dropdown-Menüs oder Pop-ups. - Mobile Optimierung priorisieren

Responsives Design stellt sicher, dass Inhalte auf allen Geräten barrierefrei nutzbar sind. Elemente wie Buttons sollten groß genug sein, um auf Touchscreens leicht bedienbar zu bleiben.

2. Content-Strategie: Lesbarkeit und Verständlichkeit verbessern

- Einfache, klare Sprache verwenden

Verständliche Formulierungen reduzieren kognitive Barrieren. Kurze Sätze und eine klare Struktur helfen nicht nur Menschen mit kognitiven Einschränkungen, sondern auch Nutzer:innen, die eine Website in einer Fremdsprache lesen. - Alternativtexte für Bilder bereitstellen

Jedes Bild benötigt eine aussagekräftige Bildbeschreibung im Alt-Tag. Das ist nicht nur für sehbehinderte Menschen essenziell, sondern verbessert auch die Bildersuche in Google. - Untertitel für Videos integrieren

Videoinhalte sollten mit Untertiteln oder Transkriptionen versehen werden, um auch hörgeschädigten Nutzer:innen den Zugang zu ermöglichen.

3. User Experience: Navigation und Interaktion optimieren

- Tastatur-Navigation gewährleisten

Websites müssen vollständig per Tastatur bedienbar sein. Fokus-Indikatoren (:focus in CSS) helfen dabei, aktive Elemente klar sichtbar zu machen. - Gute Farbkontraste sicherstellen

Ein ausreichender Kontrast zwischen Text und Hintergrund erleichtert das Lesen. Die WCAG empfiehlt ein Kontrastverhältnis von mindestens 4.5:1 für normalen Text. - Formulare für alle nutzbar machen

- Labels sollten immer mit <label for=””> mit den Eingabefeldern verknüpft sein.

- Fehlermeldungen müssen klar und verständlich formuliert werden.

- Platzhalter (placeholder) sollten nicht als alleinige Hinweise genutzt werden, da sie verschwinden, sobald Nutzer:innen in das Feld klicken.

4. SEO-Faktoren, die direkt auf digitale Barrierefreiheit einzahlen

- Bessere Indexierbarkeit durch saubere Struktur

Eine klare Heading-Hierarchie (<h1>, <h2>, <h3>) hilft nicht nur Nutzer:innen, sondern auch Google, Inhalte besser zu erfassen. - Verbesserte Nutzersignale

Eine gut zugängliche Website reduziert die Absprungrate und erhöht die Verweildauer – beides wichtige Indikatoren für Google. - Optimierte Page Speed

Barrierefreiheitsmaßnahmen wie optimierte Bildgrößen, reduzierter JavaScript-Code und schnellere Ladezeiten haben direkten Einfluss auf das SEO-Ranking.

Was sich Betroffene der Regelungen auf jeden Fall vergegenwärtigen müssen: Barrierefreiheit lässt sich nicht mit ein paar schnellen Maßnahmen vollständig sicherstellen – sie erfordert eine durchdachte Strategie, die technische, inhaltliche und gestalterische Aspekte berücksichtigt. Dennoch können bereits kleinere Anpassungen eine spürbare Verbesserung bewirken. Unternehmen, die frühzeitig ansetzen, profitieren nicht nur von einer besseren Nutzerführung, sondern auch von einer Website, die nachhaltiger, effizienter und zukunftssicher gestaltet ist.

Herausforderungen & Chancen für Unternehmen in der Schweiz

Viele Unternehmen gehen davon aus, dass eine moderne, optisch ansprechende Website automatisch benutzerfreundlich und barrierefrei ist. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass sich zahlreiche Barrieren oft unbemerkt einschleichen – sei es durch Design-Entscheidungen, technische Einschränkungen oder fehlende Sensibilisierung für digitale Barrierefreiheit. Dabei sind es gerade diese scheinbar kleinen Details, die für Nutzer:innen mit Einschränkungen erhebliche Hürden darstellen können.

Ein häufiger Stolperstein ist der mangelnde Einsatz von Alternativtexten. Bilder und interaktive Elemente bleiben für Screenreader-Nutzer:innen oft unsichtbar, wenn sie nicht korrekt ausgezeichnet sind. Ebenso unterschätzt wird die Bedeutung von ausreichenden Farbkontrasten – während Designtrends häufig auf subtile Farbabstufungen setzen, erschweren diese Menschen mit Sehschwäche das Lesen erheblich.

Auch die Navigation stellt eine zentrale Herausforderung dar: Websites, die nur per Maus bedienbar sind, schließen Menschen mit motorischen Einschränkungen direkt aus. Ohne eine durchdachte Tastatursteuerung – etwa durch sichtbare Fokus-Indikatoren – wird es für viele Nutzer:innen nahezu unmöglich, sich effizient durch eine Website zu bewegen.

Besonders kritisch sind fehlerhafte oder schlecht gestaltete Formulare. Fehlende Feldbeschriftungen oder unklare Fehlermeldungen sorgen nicht nur für Frustration, sondern haben auch direkte geschäftliche Konsequenzen. Denn wenn Nutzer:innen aufgrund von Barrieren ein Formular nicht ausfüllen oder absenden können, gehen wertvolle Daten verloren – sei es für die Leadgenerierung, Kundenanfragen oder Bestellungen.

Best Practice: Wie Novartis digitale Barrierefreiheit umsetzt

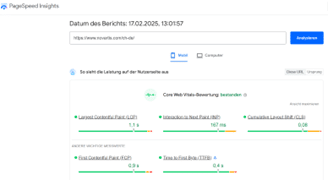

Ein Blick auf die Schweizer Website von Novartis zeigt, dass digitale Barrierefreiheit kein abstraktes Konzept sein muss, sondern durch gezielte Maßnahmen umgesetzt werden kann. Ein einfacher Check mit kostenlosen Tools wie dem WAVE-Tool von WebAIM oder Google PageSpeed Insights bestätigt:

✔ Konsequente Nutzung von Alternativtexten für Bilder und interaktive Elemente.

✔ Starke Farbkontraste, die auch bei Sehschwäche eine gute Lesbarkeit gewährleisten.

✔ Einsatz von ARIA-Attributen, um Screenreadern eine klare Struktur zu bieten.

✔ Mobile Optimierung für eine nahtlose Nutzung auf verschiedenen Geräten.

Übrigens: Auch du kannst deine Website mit diesen Tools schnell auf mögliche Barrieren prüfen. Gerade das WAVE-Tool gibt schnell Aufschluss darüber, wie es um die Barrierefreiheit einer spezifischen Seite bestellt ist.

Warum sich Barrierefreiheit langfristig lohnt

Die Optimierung für digitale Barrierefreiheit bietet Unternehmen in der Schweiz nicht nur gesetzliche Sicherheit, sondern auch strategische Vorteile:

- Erweiterte Zielgruppe: Mehr Menschen können die Website uneingeschränkt nutzen.

- Weniger rechtliche Risiken: Einhaltung von Barrierefreiheitsrichtlinien schützt vor potenziellen Klagen oder Abmahnungen.

- Bessere Usability für alle Nutzer:innen: Ein barrierefreies Design verbessert die allgemeine User Experience – unabhängig von einer Beeinträchtigung.

- Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit: Unternehmen, die frühzeitig in Barrierefreiheit investieren, positionieren sich als moderne und zukunftsorientierte Marken.

Wenn uns der Blick auf einen Vorreiter wie Novartis eines zeigt: Barrierefreiheit ist keine Hürde, sondern eine Chance und Unternehmen, die eher früher als später handeln, profitieren langfristig davon.

Fazit: Barrierefreiheit als Chance, nicht als Hürde

Digitale Barrierefreiheit wird oft als bürokratische Pflicht gesehen – dabei steckt darin eine echte Chance. Wer seine Website für alle zugänglich macht, erweitert nicht nur seine Zielgruppe, sondern verbessert auch die Nutzererfahrung für alle. Einfache Maßnahmen wie klare Strukturen, gut lesbare Texte oder die richtige technische Umsetzung sorgen dafür, dass niemand ausgeschlossen wird – und machen gleichzeitig Webseiten intuitiver und leistungsfähiger.

Das Beispiel von Novartis zeigt: Es braucht nicht zwingend einen kompletten Relaunch, um Barrieren abzubauen. Viele Unternehmen haben bereits damit begonnen, digitale Barrierefreiheit gezielt zu verbessern – und profitieren davon. Denn neben der rechtlichen Sicherheit und einer besseren Auffindbarkeit in Suchmaschinen ist ein inklusives Webangebot auch ein Zeichen für Innovation und Verantwortung.

Die entscheidende Frage, die du dir nach Lesen dieses Artikels stellen solltest, ist: Wie zugänglich ist meine Website heute – und für wen könnte sie noch besser sein? Ein erster Check mit kostenfreien Tools kann bereits wertvolle Hinweise liefern. Wer frühzeitig handelt, ist nicht nur gesetzlich auf der sicheren Seite, sondern schafft ein Web-Erlebnis, das wirklich alle einlädt.